28. April 2025Peter Pionke

Kardinal Richelieu: Die Feder ist mächtiger als das Schwert

Kardinal Richelieu (gemalt von Philippe de Champaigne um 1633, National Gallery London) – © gemeinfrei

Kardinal Richelieu (gemalt von Philippe de Champaigne um 1633, National Gallery London) – © gemeinfreiDer Wuppertaler Historiker Dr. Georg Eckert hat sich mit diesem äußerst einflussreichen Machtpolitiker des 17. Jahrhunderts auseinandergesetzt und darüber mit Autor Uwe Blass im Rahmen der beliebten Uni-Reihe „Transfergeschichten“ gesprochen.

Dr. Georg Eckert: „Kleriker dieses Ranges mussten damals unweigerlich Politiker sein, das bekommen auch Dumas‘ ‚Drei Musketiere‘ zu spüren. Ein solcher war Kardinal Richelieu (1585-1642), und zwar ein äußerst erfolgreicher.“ Zum Duc de Richelieu und Pair von Frankreich wurde er im Jahre 1629 von König Ludwig XIII. ernannt.

Geboren als Armand-Jean du Plessis, entstammte er alteingesessenem Adel. Schon sein Vater hatte sich in königlichen Diensten als Militär verlässlich gezeigt. „Die Karriere Richelieus, seines drittgeborenen Sohnes, hingegen begann als kirchliche. Schon mit Anfang 20 war er Bischof von Luçon (ein Titel, den König Heinrich III. der Familie übertragen hatte).

© Bergische Universität

© Bergische UniversitätGerade in dieser Rolle bewährte sich Richelieu als Vorkämpfer der Gegenreformation – zum großen Wohlgefallen König Ludwigs XIII., der sich seinerzeit der protestantischen Hugenotten zu erwehren hatte“. Rasch erhielt Richelieu bedeutsame Aufgaben und Ämter. Seit 1624 war er der wichtigste Berater und Minister des Monarchen und blieb es bis zu seinem Tode im Jahre 1642.

Richelieus Staatskunst

Zwar stellen Filme des 20. Jahrhunderts den großen französischen Staatsmann gerne als dumpfen und intriganten Machtpolitiker dar, doch das verkenne eindeutig Richelieus Ambitionen, betont Eckert. „Der Kardinal betrieb Staatskunst in einem umfassenden Sinn, er pflegte einen enormen Ehrgeiz als Autor, der mit seinem ´Politischen Testament` sogar einen bis heute lesenswerten Klassiker des Staatsdenkens verfasst hat“, erklärt der Historiker und fährt fort: „Richelieu betätigte sich als geradezu manischer Sammler von Büchern und Kunstwerken, zudem als großzügiger Patron verschiedenster Künste und Künstler. Politische Macht und kultureller, auch religiöser Glanz bedeuteten für ihn keine Widersprüche, sondern waren miteinander verschränkt: Barocke Pracht war eine Erscheinungsform von Macht. Anschaulich wird das etwa an der marmornen Richelieu-Büste im Louvre, geschaffen bezeichnenderweise von Gian Lorenzo Bernini, dem großen Künster der Päpste.“

PD Dr. Georg Eckert, Historiker an der Bergischen Universität – © Mathias Kehren

PD Dr. Georg Eckert, Historiker an der Bergischen Universität – © Mathias KehrenErfolgreicher Günstling ermöglicht Absolutismus

Schon zu Lebzeiten gab es viele Zeitgenossen, die Richelieu nicht gewogen waren und ihn regelrecht hassten. Dazu Eckert: „Günstlinge, wie auch Richelieu einer war, haben unweigerlich Feinde, denn irgendjemand neidet ihnen immer ihre herausgehobene Stellung am Herrscherhof. Seine entschlossene Reformpolitik in Kirche und Staat provozierte erheblichen Widerstand bei Hugenotten und hohen Adeligen – die teils miteinander verbunden waren. Es kam sogar zu mehreren bedrohlichen Aufständen, mit deren konsequenter Niederschlagung Richelieu letztlich den Absolutismus Ludwigs XIV. ermöglichte.“

Sein schlechter Ruf hierzulande basiere gerade auf seinen machtpolitischen Erfolgen, denn die von ihm betriebene Intervention Frankreichs im Dreißigjährigen Krieg führte am Ende zu Gebietsgewinnen im Elsass auf Kosten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Das beklagten schon Zeitgenossen.

Der König und der Kardinal

Als gewiefter Stratege sicherte Richelieu die Monarchie in Frankreich, reformierte das Land und schien dabei mächtiger zu sein als der König. „Macht lässt sich schwer messen“, sagt Eckert, „aber für Ludwig XIII. war Richelieu bald unverzichtbar, denn er hatte sogar eine Versöhnung mit der zwischenzeitlich verbannten Mutter des noch jugendlichen Königs bewirkt. Andererseits galt dies umgekehrt mindestens in gleichem Maße: Richelieu verdankte sein Prestige dem Monarchen. Beide waren nüchterne Politiker genug, um im jeweils anderen einen Garanten der eigenen Vorherrschaft zu würdigen. Richelieus besondere Autorität setzte geradezu voraus, die Hegemonie des Königs herzustellen und zu bewahren; ein Putsch eines Kardinals wäre schwerlich vorstellbar gewesen, das wussten sowohl der König als auch sein leitender Minister – und genau deshalb konnte Richelieu so lange leitender Minister bleiben.“

Büste: Kardinal Richelieu geschaffen von Gian Lorenzo Bernini 1640/41 – © CC BY 3.0

Büste: Kardinal Richelieu geschaffen von Gian Lorenzo Bernini 1640/41 – © CC BY 3.0Das erste Spionagenetzwerk Europas?

Richelieu überwachte mit dem sogenannten ‚Cabinet Noir‘, das durch Erbrechen und geschickte Wiederverschließung von Briefen der Regierung Einblicke in die Geheimnisse der Privatkorrespondenz eröffnete, den Briefwechsel von Diplomaten und politisch verdächtigen Personen. Manche Forscher sprechen in diesem Zusammenhang von einem Geheimdienstnetz in der frühesten Form der Spionage.

„Über Richelieus Politik haben sich längst allerlei Erzählungen gelegt, keine wirkungsmächtiger als des besagten Alexandre Dumas ‚Die drei Musketiere‘ und viele davon inspirierte Filme, in denen es vor Spionen nur so wimmelt“, lacht Eckert und betont: „Assoziationen eines Geheimdienstes gehören eher in die Zeit des Kalten Krieges als ins 17. Jahrhundert. Aber ein Netzwerk kultivierte Richelieu tatsächlich. Zu seiner entschlossenen Reform- und Außenpolitik gehörte ein gewitzter, systematisch betriebener Umgang mit Informationen und auch mit Desinformationen. Ganz gut erfasst hat das im 19. Jahrhundert der britische Autor Edward Bulwer-Lytton, der Richelieu in einem Schauspiel das berühmte Zitat in den Mund legte: ´The pen is mightier than the sword` (Die Feder ist mächtiger als das Schwert).“

Richelieu und der mathematische Codeknacker

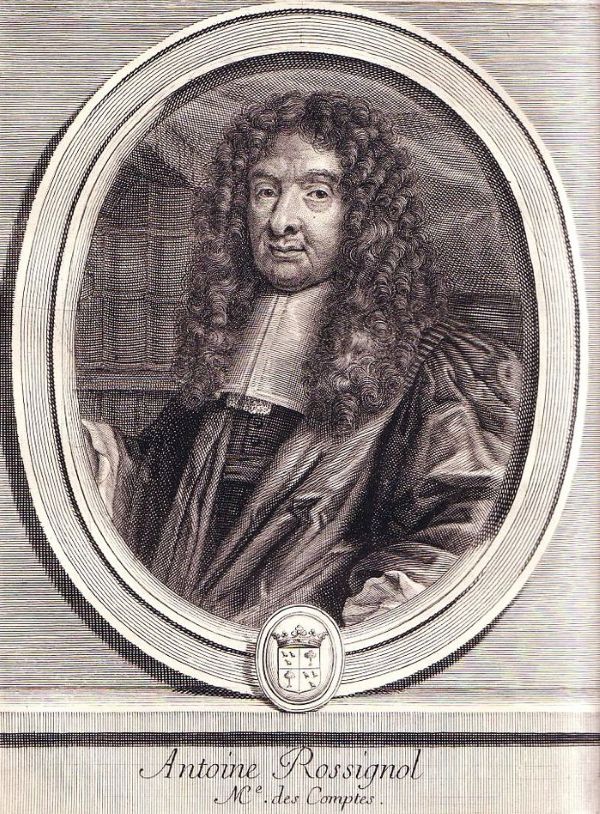

Nachrichten zu verschlüsseln, gehörte schon damals zur Strategie am Hofe, sei aber kein Alleinstellungsmerkmal Richelieus, betont Eckert, denn schon in der Antike wurde verschlüsselt, die Altägyptische Kryptographie sei sogar noch älter. „Unter frühneuzeitlichen Kommunikationsbedingungen war zumal in militärisch unruhigen Zeiten nicht damit zu rechnen, dass heikle Post vom Gegner unberührt bliebe.“ Der Mathematiker Antoine Rossignol (1600 – 1682), der auf statistische Methoden zur Entschlüsselung von codierten Botschaften spezialisiert war, erwies dem französischen König durch die Entschlüsselung eines Hilferufes der Hugenotten, in einem besonders spektakulären Fall während einer Belagerung im Jahr 1626, einen überaus wichtigen Dienst. Er schuf zudem mit dem ‚Grand Chiffre‘ eine Codierung, die bis ins 19. Jahrhundert als unknackbar galt.

„Rossignol ist in dieser Hinsicht weniger eine französische denn eine späthumanistische oder frühbarocke Erscheinung. Seine Ratschläge zur Entschlüsselung und Verschlüsselung beruhten auf einer elaborierten Methode, die Richelieu mit politischem wie gelehrtem Instinkt zu schätzen wusste. Tatsächlich kapitulierte im Jahre 1626 das hugenottische Réalmont, als man seinem Kommandanten einen erfolgreich dechiffrierten Brief präsentierte – in dem die Belagerten das Ende ihrer Vorräte thematisiert hatten.“

Der Mathematiker Antoine Rossignol (1600 – 1682) – © gemeinfrei

Der Mathematiker Antoine Rossignol (1600 – 1682) – © gemeinfreiBeichtvater und Informationsbeschaffer

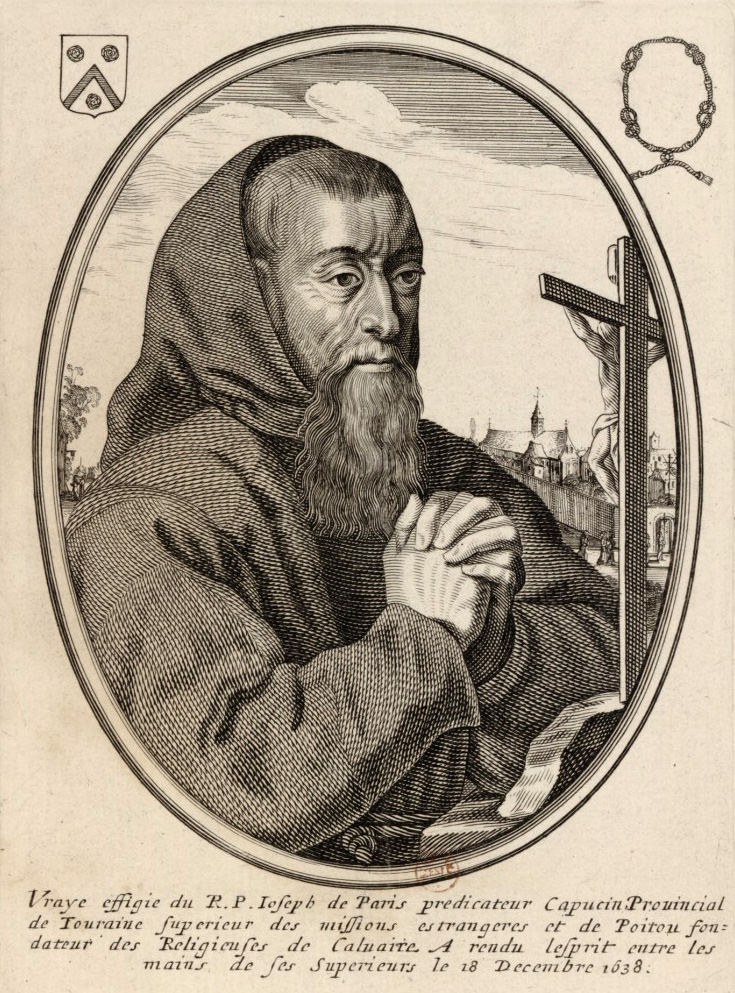

Ein weiterer Helfer Richelieus war Père Joseph (1577 – 1638), der Beichtvater des Kardinals, dessen Spezialität das Ausspionieren von Geheimnissen im In- und Ausland, vor allem durch Ordensbrüder und Missionare war. Auch er baute Richelieus Netzwerk mit auf. „Man wird das System eher als ein Frühwarnsystem begreifen können denn als einen sinistren Geheimdienst“, schränkt der Historiker ein, „einmal mehr sollten wir uns vor modernen Assoziationen eines Spionagenetzwerks mit vielen technischen Raffinessen hüten. Quantifizieren lässt es sich gerade nicht, wohl aber in seiner besonderen Qualität würdigen. Père Joseph war dabei ein Makler von Informationen. Einerseits sammelte er sie, gerade über seine Kontakte im Kapuzinerorden, von dessen Kutte die ‚graue‘ Eminenz sich herleitet. Andererseits streute er Informationen, indem er sie zum Beispiel über den ‚Mercure français‘ (eine französischsprachige Zeitschrift des ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhunderts, Anm. d. Red.) verteilte. Hüten sollten wir uns übrigens ebenfalls vor der Annahme, der Beichtvater habe Richelieu allerlei eingeflüstert – sie wurde gleichwohl gerne gepflegt, weil auf diese Weise viele Anliegen und Interessen diskret an Richelieus Umfeld herangetragen werden konnten.“

Richelieus Friedensprojekt

Viele Menschen wissen nicht, dass Richelieu ein Friedensprojekt konzipiert hat, das manche heute ein System kollektiver Sicherheit nennen würde. D. h. Verzicht auf Angriffskrieg, stattdessen ein Bündnissystem, in dem sich alle Partner auf den Frieden verpflichten und gegen alle Friedensbrecher vorgehen. Das Wichtigste aber dabei: Vor einem Krieg wird verhandelt, wird versucht, eine friedliche Lösung herbeizuführen. Erst wenn man den Aggressor nicht zur Räson bringt, hat das Bündnis das Recht, gegen ihn vorzugehen.

Dazu Eckert: „Richelieus ‚Friedensprojekt‘ hatte den kleinen Makel, dass es auf einem möglichst starken Frankreich beruhte. Was heute für manche nach einem System kollektiver Sicherheit aussehen mag, bedeutete im damaligen Kontext schlichtweg, die Einklammerung Frankreichs zwischen den österreichischen und den spanischen Habsburgern im Idealfall ins Gegenteil zu verkehren. Anders gesagt: Unter französischer Hegemonie durften kleinere Staaten in Europa gerne gleichberechtigt sein, solange sie eben diese nicht gefährdeten. Zum Vorbild eines Friedenspolitikers taugt Richelieu gewiss nicht. Den Dreißigjährigen Krieg verlängerte er erheblich und intensivierte ihn, zuerst durch Zahlungen an Schweden als Kriegspartei und dann durch direkten Kriegseintritt. Außerdem war Frankreich in den Mantuanischen Erbfolgekrieg (1628-1631) involviert und griff Spanien an.“

Francois-Joseph Le Clerc du Tremblay, genannt Père Joseph – © gemeinfrei

Francois-Joseph Le Clerc du Tremblay, genannt Père Joseph – © gemeinfreiEin Machtpolitiker par excellence

„Der beste Geheimdienst ist jener, den keiner kennt“, sagte Richelieu einmal. In einem Nachruf auf ihn heißt es: „Er tat mir zu viel Gutes, um schlecht über ihn zu reden. Zu viel Böses, um ihn loben zu können„. In Frankreich jedenfalls, ist er immer noch präsent.

„Ein Standort der französischen Nationalbibliothek trägt den Namen des Kardinals und verweist so auf den Zusammenhang von Macht und Kunst“, erzählt Eckert, „es gibt in Paris außerdem eine nach Richelieu benannte Straße sowie U-Bahn-Station. Das deutet eine noch immer geläufige Assoziation des Staatsmannes mit französischer Größe an, politischer wie kultureller. Genau deshalb eignet sich Richelieu zugleich trefflich als Schurke in nicht wenigen Filmen – und erst recht in der Erinnerung der von ihm bekriegten Hugenotten. Zu einem Schutzheiligen der EU hat Richelieu es aus naheliegenden Gründen nicht gebracht. Er war ein überaus findiger und geistreicher Machtpolitiker, aber eben ein Machtpolitiker. Das kommt heute meist nicht sonderlich gut an.“

Uwe Blass

PD Dr. Georg Eckert – © Mathias Kehren

PD Dr. Georg Eckert – © Mathias KehrenÜber Dr. Georg Eckert

Dr. Georg Eckert studierte Geschichte und Philosophie in Tübingen, wo er mit einer Studie über die Frühaufklärung um 1700 mit britischem Schwerpunkt promoviert wurde, und habilitierte sich in Wuppertal. 2009 begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Geschichte und lehrt heute als Privatdozent in der Neueren Geschichte.

Weiter mit:

Kommentare

Neuen Kommentar verfassen